Geothermie als Erneuerbare Energiequelle gegen den Klimawandel

Die ingenieurstechnische Nutzung der Wärmeenergie aus der Erdkruste ist die Geothermie. Geothermie zählt zu den Erneuerbaren Energien und kann zum Heizen, Kühlen und zur Stromerzeugung eingesetzt werden und hilft dabei fossile Energieträger wie Öl und Kohle abzulösen.

Es wird zwischen der oberflächennahen und der Tiefen Geothermie unterschieden. Die oberflächennahe Geothermie bezieht sich auf die Nutzung der Erdwärme aus bis zu 400 Meter Tiefe. Während die tiefe Geothermie die Erdwärme aus bis zu fünf Kilometern Tiefe nutzt. Die oberflächennahe Geothermie zählt als Nutzung der Umgebungswärme, genau so wie die Nutzung der Umweltwärme aus der Luft oder aus Oberflächengewässern.

Die Unterschiede zwischen oberflächennaher und tiefer Geothermie ergeben sich aus den verschiedenen Temperaturniveaus, auf die zurückgegriffen werden kann. Denn die Temperatur in der Erdkruste steigt in Deutschland um durchschnittlich drei Kelvin pro 100 Meter Tiefe an. Null Kelvin entsprechen minus 273,15 Grad Celsius. Umgekehrt sind Null Grad Celsius 273,15 Kelvin. Eine Raumtemperatur von 20 Grad Celsius sind demnach 293,15 Kelvin.

Geothermie: Wie werden die Temperaturen in der Tiefe genutzt?

Oberflächennahe Geothermie mit einer Tiefe von rund 400 Metern kann also im Schnitt mit zwölf Grad wärmeren Umgebungstemperaturen arbeiten, im Vergleich zur Oberfläche. Dennoch reicht diese Energie nicht aus, um Wasser zum Kochen zu bringen, weshalb hier also noch Wärmepumpen zum Einsatz kommen. Bei der Tiefen Geothermie werden bei 5000 Metern Tiefe bereits Temperaturen um die 150 Grad Celsius erreicht, warm genug, um diese Wärme direkt in einer größeren und leistungsfähigeren Geothermieanlage nutzen zu können.

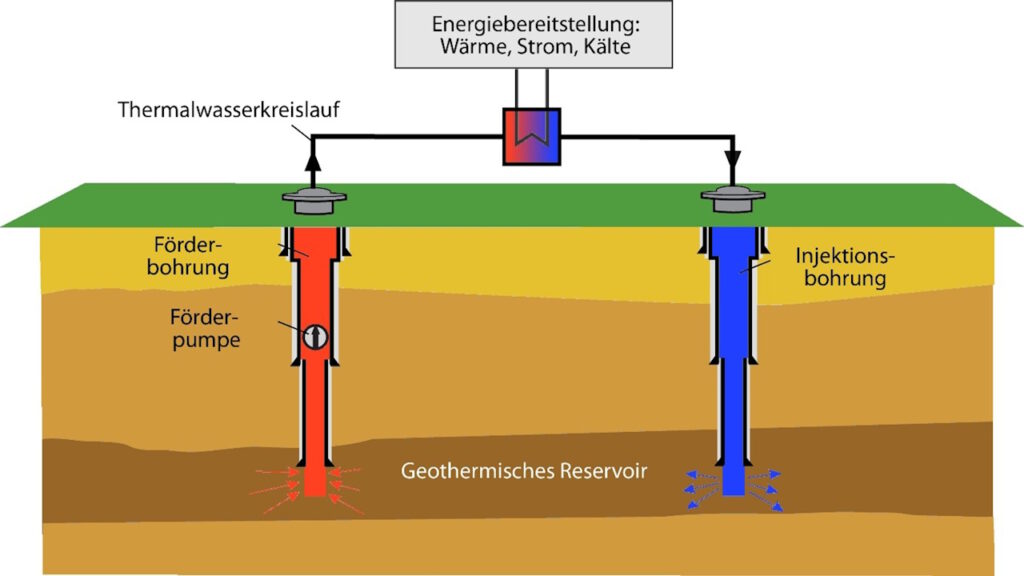

Schema eines geothermischen Kraftwerks mit Dublette

Ein geothermisches Kraftwerk könnte, wie dem Schema zu entnehmen ist, mit zwei Bohrungen gebaut sein. Dabei gibt es einmal die Förderbohrung (im Schema links in roter Farbe), die mit einer Förderpumpe das heiße Wasser und den Dampf aus dem geothermischen Reservoir an die Erdoberfläche befördert. An der Oberfläche kann das heiße Wasser und der Dampf für die Energiebereitstellung für Wärme oder Strom genutzt werden. Nach der Nutzung des heißen Wassers kann das abgekühlte Wasser über die Injektionsbohrung (blau markiert im Schema) wieder in den Grund des Bodens geleitet werden. Die Nutzung einer Förder- und einer Injektionsbohrung wird Dublette genannt.

Hydrothermale Geothermie

Als Teilgebiet der Tiefen Geothermie gilt die Hydrothermale Geothermie. Die Petrothermale Geothermie gilt als gegensätzliche Technologie. Bei der Hydrothermalen Geothermie wird also die Tiefenbohrung als Thermalwasserbrunnen genutzt. Das heißt, dass die Wärme aus den tieferen Erdkrusten aus dem heißen Wasser oder Dampf entnommen wird, welches zu Tage gefördert wird. Das Thermalwasser kann in Karsthohlräumen, Klüften, Störungszonen oder Porengrundwasserleitern vorkommen.

Die Hydrothermale Geothermie kann ab Temperaturen von über 120 Grad Celsius auch für die Stromerzeugung genutzt werden. Andernfalls kann die Wärme zum Beheizen von Gebäuden genutzt werden oder in Fernwärmenetze eingespeist werden. Für eine langfristige Nutzung setzen hydrothermale Systeme eine ergiebige wasserführende Gesteinsschicht (Nutzhorizont) voraus, die eine möglichst weite laterale und vertikale Verbreitung aufweist.

Petrothermale Systeme: Hot-Dry-Rock oder Engineered Geothermal System

Petrothermale Geothermie wird auch Engineered Geothermal System als umfassender Begriff genannt. Daneben gibt es den klassischen Hot-Dry-Rock, wobei auch die Begriffe Deep Heat Mining, Hot Wet Rock, Hot Fractured Rock oder Stimulated Geothermal System verwendet werden. Bei der petrothermalen Geothermie, wie dem Hot-Dry-Rock-Verfahren, werden Temperaturen von 150 bis 200 Grad Celsius aus mindestens 3000 Metern Tiefe genutzt. In diesen Tiefen findet sich meistens das kristalline Grundgebirge. Die Forschung und Pilotprojekte überprüfen die Nutzung von dichtem Sedimentgestein mit dem Verfahren des Engineered Geothermal System.

Das kristalline Grundgebirge besteht nach derzeitigem Kenntnisstand aus Klüften, die zum Teil geöffnet und miteinander verbunden sind und mit Wasser gefüllt sein können. Durch die Verbindungen der Klüfte kann also Wasser zirkulieren. Durch die Injektionsbohrung kann Wasser in diese tiefen Erdschichten gepresst werden kann, wodurch wiederum die Kluften geweitet werden. Zusätzlich zur Weitung der Kluften können auch neue Kluften entstehen, was dann Stimulation des Kluftsystems genannt wird – daher also der Name Stimulated Geothermal System.

Durch das Stimulieren, das Weiten oder Schaffen neuer Klüfte wird die natürliche Permeabilität des kristallinen Grundgebirges erhöht. Dies ist notwendig, weil eine Mindestgröße der Wärmeaustauschfläche im Risssystem geschaffen werden muss, damit Durchflussraten und Temperaturen dauerhaft genutzt werden können. Prinzipiell liefert das permeable kristalline Grundgebirge die Wärme, was mit einem Aquifer mit sehr geringen Durchlässigkeiten verglichen werden kann. Das Wasser fungiert hier nur als Wärmeträger und das Gebirge stellt also die Wärmequelle dar.

Der Hauptunterschied zwischen Hydrothermaler und Petrothermaler Geothermie liegt also in der Wärmequelle: Hydrothermale Geothermie nutzt die wärmen Temperaturen des Wassers und des Dampfes aus tieferen Erdkrusten. Während petrothermale Geothermie die höhere Temperatur von Gesteinsschichten als Quelle nutzt, wobei das Wasser lediglich als Träger der Wärmeenergie genutzt wird.