Ozeandüngung: Hoffnungsträger oder gefährliche Illusion

Wie das Düngen der Meere als Klimaschutzmaßnahme gehandelt wird und warum viele Forscher davor warnen. Kann Eisen im Ozean das Klima retten? Die Idee klingt einfach. Dünger ins Meer geben, Algen wachsen lassen und CO2 binden.

Doch hinter dem Konzept der Ozeandüngung steckt mehr, und es gibt viele Gründe, die dagegensprechen.

Eisen im Wasser bindet CO2 aus der Luft

Die Menschheit sucht Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel. Eine der umstrittensten Methoden ist die Ozeandüngung, eine Form des Climate Engineering. Climate Engineering sind gezielte technische Maßnahmen zur Beeinflussung des Klimasystems zur Abschwächung des Klimawandels.

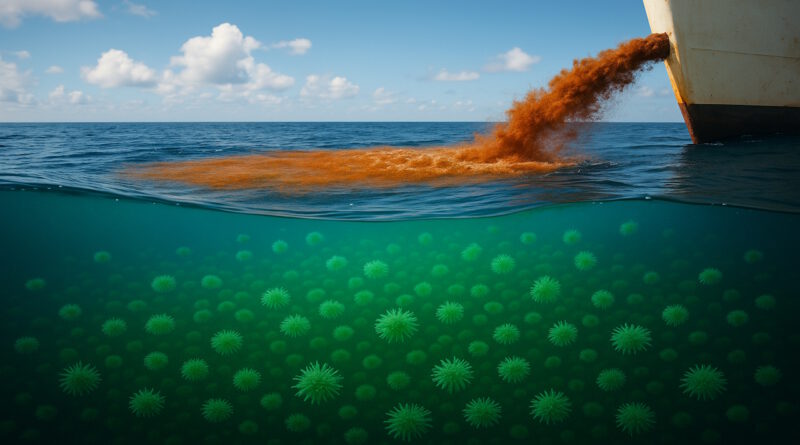

Dabei werden Nährstoffe, meist Eisen in nährstoffarme Ozeanregionen eingebracht, um das Wachstum von Phytoplankton (winzigen Algen) anzuregen. Diese Algen betreiben Photosynthese, binden dabei CO2, und ein Teil der abgestorbenen Biomasse sinkt anschließend in die Tiefsee. Mit dem gebundenen Kohlenstoff. Das Ziel ist es, den CO2-Gehalt der Atmosphäre schnell, effizient und kostengünstig zu senken. In der Theorie.

Große Teile der Ozeane als HNLC-Regionen und die Rolle der Ozeandüngung

Große Teile der Ozeane, wie der Südliche Ozean oder auch Südpolarmeer genannt, der tropische Ostpazifik und Teile des Nordpazifiks gelten als HNLC-Regionen (High Nutrient, Low Chlorophyll). Dort sind zwar Makronährstoffe wie Stickstoff und Phosphor vorhanden, aber es fehlt das Spurenelement Eisen. Die Folge ist, dass es nur zu geringen Algenwachstum kommt. Genau hier setzt das Konzept der Ozeandüngung an.

Wird Eisen hinzugefügt, kann es in kurzer Zeit zu großflächigen Algenblüten kommen. Theoretische Modelle schätzten einst, dass sich dadurch bis zu 1 Gigatonne Kohlenstoff pro Jahr der Atmosphäre entziehen ließe. Einige Szenarien sprachen sogar von einer möglichen Kompensation von 15 % der globalen CO2-Emissionen, bei gleichmäßiger, großflächiger Düngung über Jahrzehnte.

Freilandexperimente zur Ozeandüngung zeigen ernüchternde Ergebnisse

Seit 1993 wurden 13 Freilandexperimente durchgeführt. Mit einem ernüchternden ergebnis. Zwar lässt sich das Algenwachstum kurzfristig steigern, doch nur ein Bruchteil der Biomasse sinkt tatsächlich in große Tiefen, wo CO2 langfristig gebunden wäre. Viel Kohlenstoff wird rasch wieder durch das Nahrungsnetz in die Atmosphäre zurückgeführt. Die Speicherung ist weder zuverlässig noch dauerhaft.

Studien wie das LOHAFEX-Experiment (2009) zeigen das zwar Algenblüten erzeugt werden, doch der Fraßdruck (die Belastung durch Pflanzen- oder Tierfresser, die lebende Organismen, wie Algen, abweiden oder fressen) durch Zooplankton (z. B. Ruderfußkrebse) war so hoch, dass kaum Kohlenstoff am Meeresboden ankam. Hinzu kommt das ohne ausreichende Mengen an Silikat die besonders geeigneten Kieselalgen nicht wachsen können.

Risiko für das marine Ökosystem

Die Ozeandüngung bringt nicht nur geringe Effizienz, sondern auch hohe ökologische Risiken:

- Veränderung der Artenvielfalt: Durch die Eisendüngung verändert sich die Zusammensetzung des Phytoplanktons. Größere Algenarten verdrängen kleinere mit Folgen für das gesamte marine Nahrungsnetz.

- Toxische Algenblüten: Die Alge Pseudo-nitzschia, die durch Eisen begünstigt wird, produziert Domoinsäure, ein Nervengift, das Meeressäuger schädigen kann.

- Sauerstoffmangel: Die zusätzlich erzeugte Biomasse kann beim Abbau in tiefen Wasserschichten Sauerstoffzehrung verursachen bis hin zu anoxischen Zonen (Bereiche, in denen kaum bis kein Sauerstoff vorhanden ist), in denen kein Leben mehr möglich ist.

- Methan- und Lachgasbildung: Bei sauerstoffarmem Abbau entstehen nicht nur CO2, sondern auch hochwirksame Treibhausgase wie Methan und Lachgas. Eine fatale Klimabilanz droht.

- Langfristige Störungen im Nährstoffhaushalt: Besonders in küstenfernen Zonen besteht die Möglichkeit, dass die Düngung dazu führen kann, dass Nährstoffe flussabwärts fehlen, mit möglichen Einbußen für die Fischerei.

Rechtlich fragwürdig und wissenschaftlich nicht abgesichert

Internationale Abkommen wie das Londoner Protokoll und das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) stellen der Ozeandüngung strenge Regulatoren. In der Praxis wurden sie jedoch bereits unterlaufen, etwa durch kommerzielle Anbieter, die trotz internationalem Protest großflächige Düngungsexperimente durchführen.

Ein wachsendes Netzwerk von Meeresschutzorganisationen, wie Seas At Risk warnt eindringlich vor der Ozeandüngung. Sie ist nicht nur ökologisch riskant, sondern lenkt auch politisch und finanziell von echten Lösungen ab.

Keine Wunderwaffe, sondern eine gefährliche Ablenkung

Die Idee, das Klima durch Ozeandüngung zu beeinflussen, mag auf den ersten Blick faszinierend klingen. Doch die Fakten sprechen eine andere Sprache. Eine geringe Wirksamkeit, kaum belastbare Langzeitdaten, hohe Risiken für Ökosysteme und Meereschemie sind die Folgen. Dazu kommt die Tatsache, dass riesige Mengen CO2 lediglich für einige Jahrzehnte gebunden werden.

Durch drastische Emissionsreduktion, Erhalt und Wiederherstellung natürlicher Senken wie Wälder, Moore und Seegraswiesen wäre eine Emissionsreduktion eher vorstellbar. Die Meere sind eines der komplexesten und empfindlichsten Systeme unseres Planeten und müssen gerade deshalb unter besonderem Schutz stehen.