Klimaabkommen: Vom Kyoto-Protokoll bis heute

Art. 20a GG verpflichtet den Staat, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere zu schützen, auch in Verantwortung für künftige Generationen. Von Kyoto bis heute wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um den Klimaschutz voranzubringen. Doch wie wirksam waren sie tatsächlich? Hat sich die globale Lage verbessert oder eher verschärft?

Dieser Artikel beleuchtet zentrale Entwicklungen und prägende Ereignisse, die den heutigen globalen Klimaschutz entscheidend geformt haben.

Ein Meilenstein im Klimaschutz: Das Kyoto-Protokoll

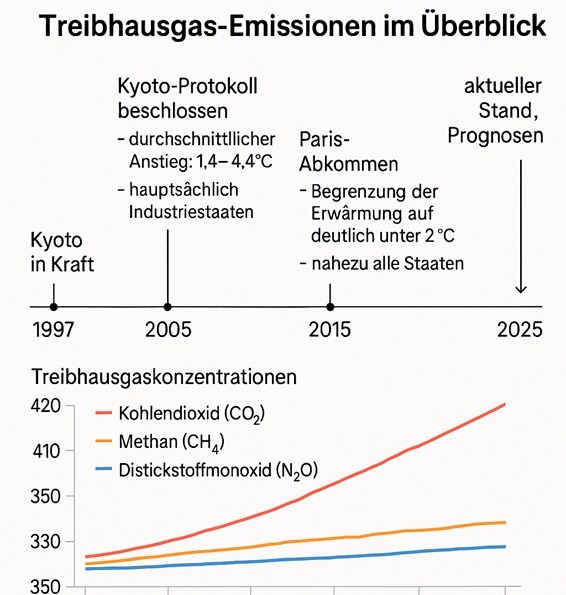

1997 verabschiedeten die Vereinten Nationen das Kyoto-Protokoll. Welches das weltweit erste verbindliche Klimaabkommen ist. 2005 trat es endgültig in Kraft und verpflichtete vor allem Industriestaaten, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Für die erste Periode von 2008 bis 2012 war eine Senkung von durchschnittlich 5,2 Prozent gegenüber 1990 vorgesehen.

Die Europäische Union setzte sich ein Ziel von acht Prozent. Deutschland verpflichtete sich zu einer Reduktion von 21 Prozent. Das Kyoto-Protokoll war ein wegweisender Meilenstein, weil es erstmals rechtlich bindende Ziele für den Klimaschutz auf internationaler Ebene festlegte.

Das globale Klimaabkommen von Paris

Auf der Weltklimakonferenz in Paris 2015 gelang ein globaler Durchbruch. 195 Länder einigten sich auf das Pariser Abkommen. Ziel des Abkommens ist es, die globale Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen und keinesfalls über zwei Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter steigen zu lassen. Dafür müssen die Emissionen bis 2050 auf netto null sinken.

Dies bedeutet, es darf nicht mehr ausgestoßen werden, als natürliche Kohlenstoffsenken wie Wälder oder Moore aufnehmen können. Neben der Emissionsreduktion verpflichten sich die Staaten auch, sich besser an die Folgen des Klimawandels anzupassen und Finanzströme klimafreundlich zu lenken.

Was unterscheidet das Pariser Abkommen vom Kyoto-Protokoll?

Das Kyoto-Protokoll verpflichtete nur einige Industriestaaten zur Emissionsminderung. Das Pariser Abkommen hingegen gilt für nahezu alle Länder weltweit. Des Weiteren müssten die Staaten regelmäßig über ihre Fortschritte berichten und konkrete nationale Klimabeiträge vorlegen. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Transparenz und gemeinsamer Verantwortung.

Rekordwerte bei Treibhausgasen und deutliche Folgen.

2022 erreichten die Konzentrationen der wichtigsten Treibhausgase Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Distickstoffmonoxid (N2O) neue Rekordhöhen. CO2 liegt heute etwa 50 Prozent über dem vorindustriellen Niveau. Diese Entwicklung hat dramatische Folgen für die Umwelt.

Immer mehr Regionen erleben Überschwemmungen, Dürren und andere Wetterextreme. Die Weltmeteorologische Organisation warnt, dass sich diese Trends bis mindestens 2060 fortsetzen werden, wenn der globale Verbrauch fossiler Brennstoffe nicht deutlich sinkt.

Was sagen die Klimaprognosen?

Das Umweltbundesamt veröffentlichte im Januar 2025 einen Bericht zur möglichen Klimaentwicklung. Demnach könnte die globale Durchschnittstemperatur bis 2100 um 1,4 bis 4,4 Grad Celsius steigen. Je nachdem, wie konsequent der Klimaschutz umgesetzt wird. Solche Veränderungen sind schneller und extremer als alles, was in den letzten 10.000 Jahren beobachtet wurde und bedeutet weitreichende Folgen für Mensch und Natur.