Die Innovationstechnologie im Bereich Elektromobilität: Die Festkörperbatterien

Industriegiganten buhlen um die Markteinführung von Feststoffbatterien. Was unterscheidet die Festkörperbatterie von herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkumulatoren?

Laut dem ADAC setzen Autohersteller große Hoffnungen in Lithium-Ionen-Akkus mit festen Elektrolyten, auch Feststoffbatterien genannt. Die Vorteile gegenüber aktuellen Lithium-Ionen-Akkus sind nicht von der Hand zu weisen. Ultrakurze Ladezeiten, höhere Reichweiten, deutlich erhöhte Brandsicherheit und geringere Produktionskosten für Hersteller. Kurzum geht es um die zukünftige globale Wettbewerbsfähigkeit im elektrischen Automobilbau. Feststoffbatterien versprechen eine Reichweitensteigerung von bis zu 30 % und eine Halbierung der heutigen Ladezeiten.

Was machen die Produzenten der Elektromobilität?

Der Hersteller Nissan rechnet damit, dass langfristig Kosten gegenüber aktuellen Flüssigbatterien eingespart werden können. Kurzfristig jedoch erwarten Experten höhere Preise für Festkörperzellen. Mercedes-Benz hat im Februar 2025 erste Straßentests mit der neuen Festkörperbatterie in einem EQS-Testfahrzeug gestartet.

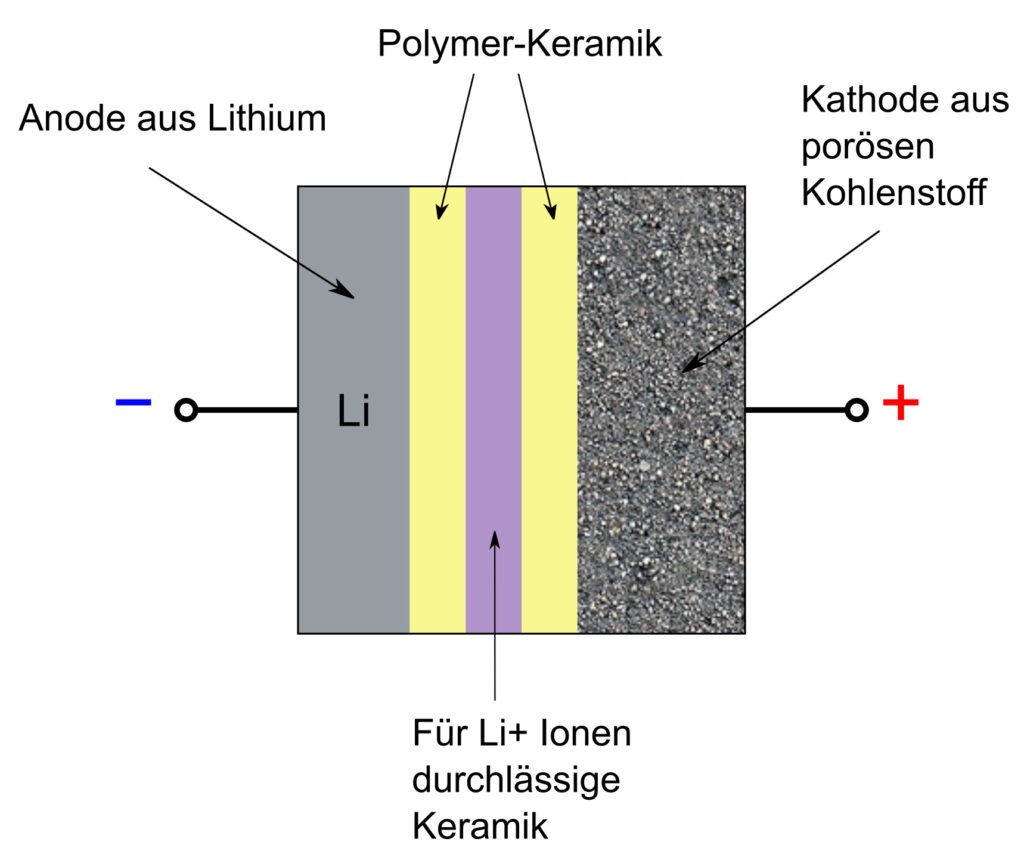

Dabei kommt eine Lithium-Metall-Anode zum Einsatz, die laut Mercedes die gravimetrische Energiedichte des Akkus auf bis zu 450 Wh/kg erhöhen kann. Die gravimetrische Energiedichte beschreibt, wie viel Energie pro Gewicht gespeichert werden kann. Zudem wurde ein innovativer, schwimmend gelagerter Zellträger entwickelt und bereits patentiert.

Internationale Zusammenarbeit für konkurrenzfähige Produkte

Der ADAC hat angegeben, dass Volkswagen seit 2020 mit dem US-amerikanischen Batteriehersteller QuantumScape zusammenarbeitet. Die verwendete Technologie basiert auf einem eigens entwickelten Feststoff-Keramik-Separator (ionenleitetende keramische Membran für Festkörperbatterien), der den Einsatz reiner Lithium-Metall-Anoden ermöglicht.

Das Ergebnis soll eine außergewöhnliche Energie- und Leistungsdichte, schnelle Ladezeiten und hohe Sicherheit versprechen. Gemeinsam mit PowerCo (Unternehmen bekannt für Batterieforschung und Entwicklung) soll daraus eine Batteriezelle für Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns entstehen.

Ford und BMW kooperieren mit dem Feststoffbatterie-Spezialisten Solid Power, der noch in diesem Jahr Zellen für Qualifizierungstests liefern will. Die Serienproduktion ist für 2026 geplant. Mit Silizium-Anode erreicht die Zelle eine Energiedichte von 390 Wh/kg, mit Lithium-Metall-Anode sogar 440 Wh/kg.

Was macht Marktführer China und Tesla in Sachen Elektromobilität?

Auch chinesische Unternehmen treiben die Entwicklung voran. Der Hersteller Nio vermeldete Ende 2023 mit seiner Flaggschiff-Limousine ET7 eine Reichweite von über 1.000 Kilometern. Dank eines 150-kWh-Akkus mit einer Energiedichte von bis zu 360 Wh/kg, realisiert in einem Cell-to-Pack-(CTP)-Design.

Das Cell-to-Pack Konzept ermöglicht es einzelne Batteriezellen in das vorgesehene Batteriepack, ohne ein vorgesehenes Modul einzubauen und gilt als vielversprechende Technologie innerhalb der Batterieforschung. Tesla setzt weiterhin auf flüssige Elektrolyte, inzwischen jedoch im neuen Format 4680 (4,6 cm Durchmesser, 8,0 cm Höhe). Laut einer Analyse der Universität San Diego erreichen diese Zellen eine Energiedichte von 272 Wh/kg.

Wie wird die Festkörperbatterie eingesetzt?

Ende 2023 liefen in China erste Serien-Elektroautos der Firma Yiwei mit Natrium-Ionen-Batterien vom Band. Dabei ersetzt das reichlich verfügbare Natrium das schwer zu gewinnende Lithium. Die Energiedichte ist vergleichsweise gering. Etwa 120 bis 180 Wh/kg besitzt der Akkumulator dieses chinesischen Herstellers.

Mehrheitseigner von Yiwei ist Volkswagen Anhui, was zeigt, dass klare Ziele verfolgt werden. Eine Mehrgleisigkeit in der Batterietechnologie. Festkörperbatterien scheinen als Lösung für Premiumfahrzeuge mit hoher Reichweite gedacht, während Natrium-Ionen-Akkus als kostengünstige Alternative für Kurzstreckenfahrzeuge dienen könnten.

Eisenphosphat auf der Überholspur

Marktführer bei günstigen Akkus bleibt voraussichtlich die Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP). Vor allem Hersteller im Klein- und Kompaktwagensegment setzen auf diese Chemie. LFP-Zellen kommen ohne teure Schwermetalle aus, sind sicher und langlebig. Nachteil bleibt jedoch die geringere Energiedichte.

Wann kommen Feststoffbatterien auf den Markt?

Materialknappheit und Preisschwankungen sprechen langfristig für eine große Bandbreite verschiedener Akkuvarianten. Neben den bewährten NMC-Akkus (Nickel-Mangan-Kobalt) und günstigen LFP-Zellen dürften auch Natrium-Ionen-Akkus bald verfügbar sein. Ein breiter Serieneinsatz von Feststoffbatterien wird hingegen erst später erwartet. Die meisten Experten rechnen mit einem Durchbruch frühestens in zehn Jahren. Der technologische Wettlauf hat gerade erst begonnen.

Technologische Reife und Produktions-Herausforderungen

Festkörperbatterien gelten als Schlüsseltechnologie der Zukunft. Zwar haben viele Hersteller die Kommerzialisierung angekündigt, doch Forschungsinstitute betonen weiterhin die erheblichen Herausforderungen auf dem Weg zum Massenprodukt. Die Hürden liegen nicht nur in Material- und Zellkonzepten, sondern vor allem in den Produktionsprozessen, die sich deutlich von denen konventioneller Lithium-Ionen-Zellen unterscheiden. Die Festkörperbatterien sollen vorrangig in der Automobilindustrie eingesetzt werden.

Die Markteinführung von Festkörperbatterien wird von folgenden Unternehmen geplant:

- BMW ab 2030

- Mercedes-Benz bis 2030

- Ford ab 2028

- Toyota ab 2027

- Hyundai bis 2030

In Konzepten könnten Festkörperbatterien sogar früher verfügbar sein.

Der globale Wettlauf des elektrischen Automobilbaus

China führt beim globalen Ausbau der Produktionskapazitäten. Unternehmen wie WeLion, Solid Energy Systems, Blue Solutions, TDK, ProLogium und Ganfeng haben bereits ihre Volumenziele für 2030 angekündigt. Europa, Asien (außerhalb Chinas) und die USA folgen.

Auch große Batteriehersteller planen den Einstieg:

- AESC (bis 2027)

- LG Energy Solution (ab 2030)

- Samsung SDI (ab 2027)

- Svolt (bis 2030)

- Lition (ab 2025)

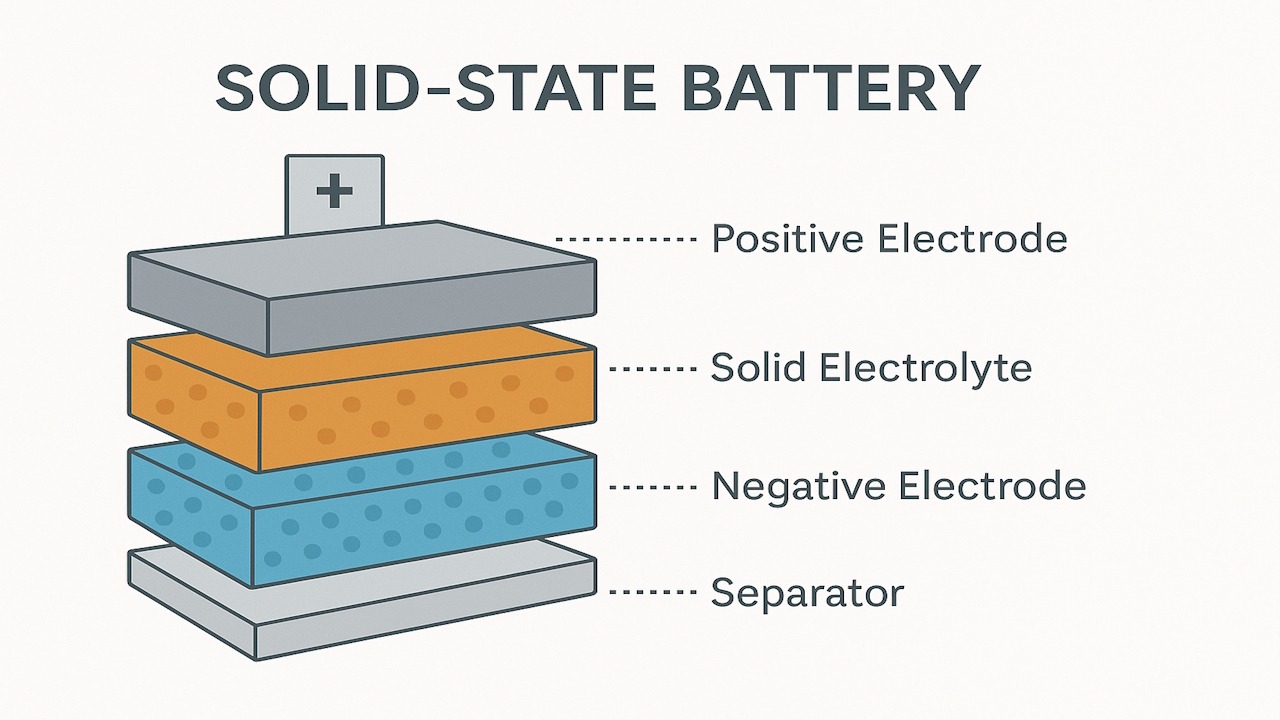

Die Konzepte für Feststoffbatterien unterscheiden sich teils erheblich voneinander. Oft abhängig von der gewählten Kombination aus Anode, Festelektrolyt und Kathodenmaterial. Besonders relevant sind Lithium-Metall- oder Silizium-Anoden sowie klassische Kathoden wie LFP oder NMC. Als Festelektrolyte gelten aktuell Polymere (großmolekulare Verbindungen), Sulfide und Oxide als vielversprechend. Je nach Anforderung an Ionenleitfähigkeit und chemische Stabilität.

Recycling und Kreislaufwirtschaft in der Elektromobilität

Mit dem Hochlauf der Elektromobilität rückt auch das Recycling in den Fokus. Über 1,5 Millionen vollelektrische Fahrzeuge und fast eine Million Plug-in-Hybride sind laut Kraftfahrt-Bundesamt derzeit in Deutschland unterwegs. Die darin verbauten Batterien sind das teuerste Bauteil und zentrales Element der Energiewende. Sie stellen eine große Herausforderung dar.

Der Materialbedarf ist hoch: Große Mengen an Lithium, Nickel und Kobalt werden benötigt. Die Abhängigkeit von Förderländern in Asien, Südamerika und Afrika ist enorm. Daher setzen viele Fachleute auf Recycling als Lösung. Autohersteller Mercedes Benz testet derzeit ein ressourcenschonendes Verfahren in einer Pilotanlage. Experten gehen davon aus, dass sich das Geschäft ab 2030 wirtschaftlich lohnen könnte.